Удивительные японские изобретения

Японцы люди находчивые: они могут придумать что угодно – от сверхсложного робота до selfie-палки. Рассказываем о важных (и забавных) изобретениях, которыми прославилась Страна восходящего солнца.

Игровые приставки

Официально заявить, что игровые приставки были придуманы в Японии, нельзя, однако именно здесь разработчики довели до ума идеи, витавшие в воздухе, и воплотили их в жизнь.

Дело было так: в 1951 году в Нью-Йорке инженер Ральф Баер разрабатывал телевизор для одной из американских фирм. Тогда ему в голову впервые пришла мысль об интерактивном телевидении. Идея получила свое развитие в 1966 году, когда он придумал настоящую игру, в которую можно было играть на экране: две точки гонялись друг за другом. Не особо увлекательно, но в то время это было прорывом. В подобные «салочки», пинг-понг, а также еще пару простых игр позволяла играть консоль Magnavox Odyssey, выпущенная в 1972 году. Однако нельзя сказать, что она пользовалась большим успехом в мире, – а вот в Японии в нее буквально влюбились. И вот в 1977 году первую по-настоящему «домашнюю» приставку выпускает японская фирма Atari – консоль получила название Atari 2600. Количество игр, доступных на ней, исчислялось десятками.

В течение нескольких лет новинка совершенствовалась, пока в 1983-м другая корпорация, Nintendo, не выпустила свою знаменитую одноименную консоль, положив начало «золотой эпохе» приставок. Не за горами было появление всеми любимого Марио, «танчиков» и Contra, а там уже рукой подать до Sega, Sony PlayStation и других вариантов.

Тамагочи

Сложно себе представить более желанный подарок для любого ребенка в 90-е, чем тамагочи – карманную игрушку с живущей в ней компьютерной зверушкой, за которой надо ухаживать и приглядывать: кормить, чистить клетку и даже развлекать. Диковинное название произошло от двух слов: японского «тамаго» (что означает яйцо) и английского «watch» (часы).

Идейным вдохновителем популярной игрушки стала Аки Маита, сотрудница Bandai, одной из крупнейших японских корпораций. Она обожала домашних животных и всегда мечтала взять кого-нибудь из них с собой на работу. Размышляя над тем, как это можно сделать, Аки Маита придумала Tamagotchi. Вместе со своим коллегой Акихиро Йокои она взялась за дело, и в 1996 году во всех магазинах страны появилось необычное устройство.

По легенде, животные не просто так оказались запертыми в «яйца». Дело в том, что эти существа прилетели из космоса, и, чтобы выжить на нашей планете, им нужна комфортная среда обитания. Для этого ученые и поместили их в «домики», а уж все остальное зависит от обладателя тамагочи. За 21 год существования игрушки было продано более 80 миллионов экземпляров, и это не считая многочисленных подделок! Также игрушка обзавелась различными «реинкарнациями»: пару лет назад Bandai выпустила приложение для iOS и Android, имитирующее Tamagotchi.

Selfie-палка

Японцы славятся не только полезными изобретениями, но и забавными (что лишний раз свидетельствует о способности жителей страны создавать нечто абсолютно новое, причем в любой области). Так, например, именно японцы изобрели selfie-палку. А еще в 1981 году в Японии был выпущен фотоаппарат Minolta Disc-7 со специальным выпуклым зеркалом на передней панели, чтобы можно было делать селфи.

Тогда особым спросом новинка не пользовалась, но всего через несколько лет, в 1985-м, два японских изобретателя запатентовали в США «телескопический удлинитель для поддержки компактных камер». В 1995-м предмет включили в книгу «101 бесполезное японское изобретение». В общем, не только поэты и писатели бывают не поняты своими современниками!

Глутамат натрия

Одно из важнейших для пищевой промышленности открытий было совершено также в Японии. В 1907-м ученый-химик Икэда Кикунаэ, стремясь разобраться в вопросе, почему с водорослями комбу (Laminariales) еда аппетитнее, выделил из них тот самый глутамат натрия – усилитель вкуса.

Интересно, что в Японии первоначально этот элемент получил название «адзи-но-мото», то есть «сущность вкуса». Действительно, при добавлении этого вещества любой продукт кажется вкуснее. Долгое время многие полагали, что глутамат натрия негативно влияет на человеческий организм, однако исследования показали, что это не так. Единственная сложность заключается в том, что вещество способно сделать вкуснее даже низкокачественные и вредные продукты, а это, конечно, таит в себе опасность.

Роботы-андроиды

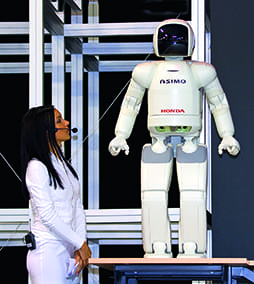

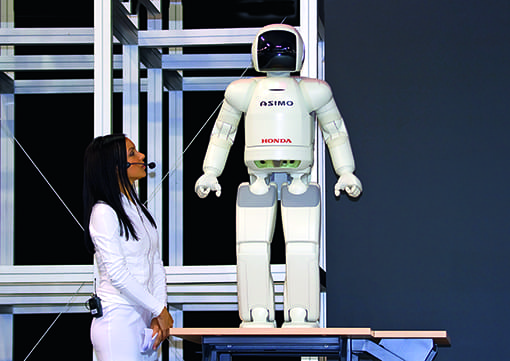

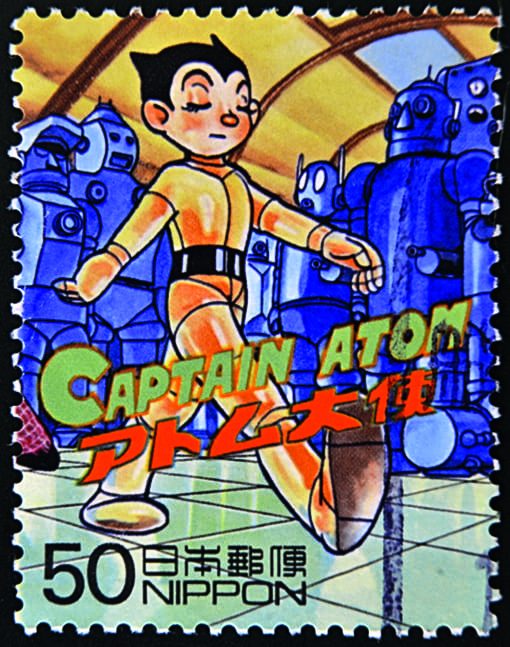

Мечты о создании роботов всегда будоражили лучшие умы человечества, однако именно японцам удалось первыми приступить к воплощению смелых замыслов. Правда, вначале речь шла не о самих роботах-андроидах, а о создании аниме «Могучий Атом» – фильма про мир будущего, где мальчик-робот испытывал те же чувства, что и живой человек, и боролся за свои права. Эта лента 50-х годов стала первым мультфильмом, который Япония успешно экспортировала в другие страны. Позже многие изобретатели роботов по всему миру признавались, что в детстве смотрели «Атома» и запомнили на всю жизнь.

В Стране восходящего солнца первые роботы появились в середине 80-х: в 1984-м презентовали Wabot-2, который умел играть на фортепиано несложные мелодии и различать ноты. За прошедшие 30 с лишним лет японские ученые достигли существенного прогресса. Нынешние роботы умеют ходить, выполняют нехитрые команды, танцуют, а также поддерживают разговор, считывая жесты и мимику человека. Сегодня самыми популярными андроидами в Японии являются роботы Aibo от Sony и Asimo от Honda.

Отдельного внимания заслуживает проект HAL от Cyberdyne: это специальный робот-экзоскелет, который надевается на человека и в прямом смысле делает его физически совершеннее – сильнее, быстрее и выносливее. Важность проекта сложно переоценить, ведь он может улучшить жизнь инвалидам и престарелым людям.

Лапша быстрого приготовления

Когда в начале двухтысячных в Японии провели опрос, какое изобретение люди считают самым важным для страны в XX веке, большинство с уверенностью ответили: «Лапша быстрого приготовления». Как ни странно, но это правда: лапша бренда «Instant Ramen», который в конце 50-х создал банкир и предприниматель Момофуку Андо, стала символом возрождения Японии и победы над голодом.

Собственно говоря, именно борьбой с нехваткой еды и было вызвано появление подобного блюда: Момофуку создал непортящийся продукт, который при этом оставался сытным и недорогим в изготовлении, ведь, в сущности, для его производства необходимы лишь приправы, тесто и масло. Андо долгое время пытался найти способ «законсервировать» лапшу так, чтобы ее можно было долго хранить и легко готовить, однако открытие произошло случайно – когда в ожидании ужина он уронил тонкий кусочек теста в масло, который после высушился естественным образом. Позднее выяснилось, что при добавлении горячей воды лапша, не теряя своих вкусовых свойств, становится съедобной за несколько минут.

Сегодня лапша «Instant Ramen» продается во всем мире – 94 миллиарда упаковок ежегодно! А в Японии в 90-х даже был открыт музей, посвященный этому блюду и, конечно, личности Момофуку Андо, – «Momofuku Ando Instant Ramen Museum».

Энергосберегающие технологии

Появление новых технологий чаще всего связано со стремлением разрешить какую-то серьезную проблему – и в этом смысле абсолютно верна мысль, что трудности делают человека сильнее. Япония, которая всегда была вынуждена импортировать более 80% необходимых ей энергоносителей, долгое время искала выход из ситуации. И постепенно ей это удается.

В 1970-е, после серии нефтяных кризисов, было принято решение о создании национального Центра энергосбережения Японии. Ученые совместно с экономистами, чиновниками и представителями бизнеса начали разрабатывать программы и технологии, необходимые для повышения уровня энергетической независимости и энергосбережения в стране. И это касается не только развития возобновляемых источников энергии (вроде солнечных батарей, атомной энергии и «ветряков»), но и снижения расходов энергии. Так, например, каждая компания обязана ежегодно снижать потребляемое количество электричества за счет развития новых технологий. То же требование предъявляется и к госучреждениям.

Кроме этого, в Японии популярностью пользуются «умные дома» – они сами выключают свет в помещениях, где никто не находится, отключают батареи и кондиционеры при достижении определенного уровня температуры и так далее. Конечно, нам кажется все это почти немыслимым, но такие шаги позволяют Японии экономить миллиарды йен ежегодно.

Высокоскоростная железная дорога

Одним из важных символов национальной гордости для японцев вот уже более 50 лет является их сверхскоростная железная дорога Shinkansen, что в переводе означает «новая магистраль». Ее открытие в 1964 году стало сенсацией для всего мира. Однако для Страны восходящего солнца это была настоящая технологическая революция.

Дело в том, что до запуска «Синкансэна» в Японии строили только узкоколейные железные дороги, и это весьма осложняло жизнь, так как с учетом непростого природного ландшафта рельсам приходилось постоянно «петлять», что делало невозможным разгон до высокой скорости. Это было не столько неудобно в бытовом смысле, сколько вредило всей экономике Японии, где любые важные дела принято решать при личных встречах (причем многократных). Именно поэтому «магистраль» ассоциируется с экономическим подъемом страны и бурным ростом предпринимательской деятельности – без этой железной дороги невозможно представить современную Японию. В далеком 1964 году первые поезда развивали скорость в 210 км/ч (любопытно, что они прослужили стране вплоть до 2008 года!).

За прошедшее время было построено более 108 горных тоннелей и 3000 мостов, а сеть железных дорог пронизывает сегодня всю страну, так что большую часть Японии из конца в конец можно проехать примерно за восемь часов. Огромные изменения за 50 лет произошли и с поездами: теперь они могут развивать скорость до 500 км/ч, правда, пока даже новым моделям разрешено двигаться со скоростью не выше 400 км/ч.

Стоит отметить и то, что Япония успешно экспортирует свои разработки в этой сфере в Южную Корею и Китай. Еще бы: в данном случае у Страны восходящего солнца есть чему поучиться – за все время эксплуатации высокоскоростной железной дороги не произошло ни одного серьезного происшествия, повлекшего смерть человека, – вот она, стопроцентная безопасность.

Фото: shutterstock